플래너란 걸 처음 안 건 우리나라에 프랭클린 플래너가 들어왔을 때였습니다.

다이어리 밖에 없었던 시장에 프랭클린 플래너는 정말 신선한 충격이었죠.

인생을 계획할 수도 있다는 걸 그때 처음 알았습니다.

그때 프랭클린 플래너는 비싸서 못 사고 (/웃음)

교보문고 상품 진열대에 있는 프랭클린 플래너 샘플을 보고

집에 와서 기억 나는 항목들만, 마음에 드는 기능들을

링 다이어리 속지에다가 어설프게 따라했죠.

알바로 돈이 생긴 뒤에는 프랭클린 플래너의 속지 몇 종류를 사서 썼지만

왠지 저한테는 잘 맞지 않았습니다. (게을러서 그려....ㄱ-)

결국 언제부턴가

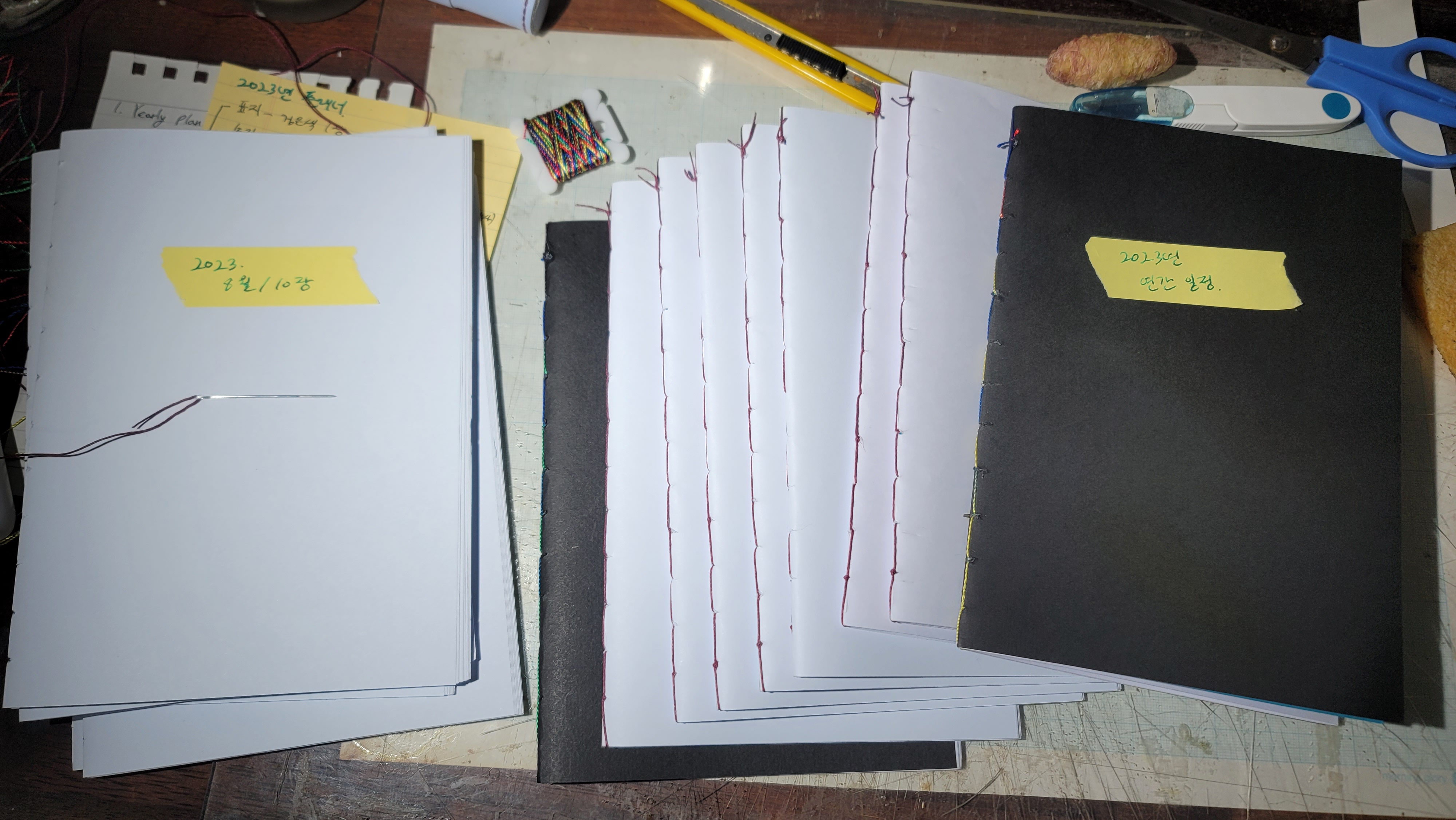

다이어리를 직접 만들기 시작했습니다.

링바인더가 아니면 대부분 떡제본이라

공책이고 다이어리고 제대로 180도로 쫙 펴지지 않는 게 너무 싫었거든요.

(아시는 분은 아실, 떡제본을 펼치다 떡본드가 딱! 하고 부러지는 순간에 느껴지는 그 감정...)

링바인더는 또 쓰면서 계속 손에 링이 걸리니까...ㅡ^'ㅡ /짜증

실제본은 인력이 필요해서 그런지 정말 비쌌고 (당시 제 예산으로는)

시판 제품은 너무 작거나 너무 컸습니다.

종류도 지금보다 훨씬 적었고요.

결국 집에 유일하게 풍족하게 있는 A4지로,

인터넷에서 얻어익힌 실제본 방법을 따라해서

만들기 시작했습니다.

물론 초보가 만들면 뭐, 여러가지 일이 있기 마련이죠.

처음 만든 플래너는...ㅎㅎㅎ

버리진 않은 것 같은데 어디 있는지 모르겠습니다.

사실 아직도 매년 이것저것 새로운 스타일을 시험해보는 중입니다.

그렇게 한 해 한 해,

크리스마스가 지나면 본격적으로 다음해에 쓸 플래너를 만들기 시작합니다.

일단 A4지를 수십장 놓고 반으로 접는 노동부터 시작입니다.

일 년에 한 번 만드는 거고, 집에서만 쓰는 거라서

북바인딩 관련 장비는 송곳과 실, 헤더 정도만 샀습니다.

나머지는 가죽 공예 용품으로 때우는 식입니다.

북바인딩을 제대로 배워본 적이 없기 때문에

파는 것에 비하면 깔끔하지도 않고

장비가 없어서 못하는 부분도 많습니다.

한 3, 4년 전부터는 속지를

1. 한 해 목표+한 해 일정(기념일 등)+버킷 리스트

2. 매월 달력+데일리 플랜

3. 기타 정보+노트

세 권으로 하고 가운데 2번을 매월마다 교체하는 식으로 가고 있습니다.

그 말은 1번 + 12개월 치 + 3번으로 약 14권을 바느질해야 한다는 겁니다. 후후후...

한 해가 다 끝나면

저 속지들을 모두 모아서

1번 + 12개월치 + 3번 이렇게 바느질로 엮어서

그 해의 책 한 권을 완성합니다.

그러면 꽤 두께가 됩니다.

처음에는 두터운 책이 좋아서

일년치 플래너를 한꺼번에 묶어서 만들었다가

들고다니기 너무 무거워서 엄청 후회했습니다.

(일 년 내내 후회함...)

하지만 그해 만든 다이어리는

두꺼운 양장본에 가죽장정이라는 제 "책 판타지"를 가장 잘 충족시켜주었습니다.

하지만 판타지는 어디까지나 판타지.

300쪽이 넘는 두께의 장정본을 일년 내내 들고다니는 건 무리라서

타협을 해야했습니다.

그래서 나온 게 이 기괴한 고무줄 3개입니다.

올해에는 가죽으로 커버를 만들어서 썼는데

2023년에는 취향대로 양장본으로 커버를 하기로 했습니다.

앞뒤로 플래너 겉을 꾸미는 것도 매년 하는 일인데,

할 때마다 참 센스가 없다는 걸 느끼게 됩니다. ㅎㅎ

디자인에는 참 재능이 없어요...ㅎㅎ

오팔 바보답게 속지에는 오팔 사진 출력해놓은 걸

갖다 붙여버리기로 합니다.

물론 겉디자인이라고 다를 것은 없습니다.

밖에 들고다닐 수준이 아니지만

어차피 주거공간 외 반출 불가이므로 상관 없습니다.

(플래너지만 가지고 다니질 않는....)

속은 대충 메꿨군요.

오팔은 언제 봐도 좋습니다.

뒷면...

깔끔한 원을 그리고 싶었지만...붓이 없어서 스펀지로 대충 발랐더니 대참사가 났군요.

사실 저 금색물감도 몇 년 전에 어쩌다 사놓은 거...

중요한 건 장식이 아니기 때문에 집에 있는 재료들을 가지고 대충대충 붙여서 만듭니다.

역시 작년인가 재작년에 산 책 모서리 보호대를 붙여줍니다.

앞면은 은색이 테마라 안 어울리네요...ㄱㅡ

올해부터는 오팔기린을 테마로 디자인을 만들 생각입니다.

매년 실수를 하는데...

매년 다른 실수입니다.

매년 디자인이나 스타일을 바꾸고 생각없이 만드니까...

속지는 그래도 동일하게 만든지가 몇 년 되어서 익숙해졌습니다.

(라고 하지만 사실 속지도 하나씩은 실수를 했다...)

사실 플래너라기 보다는 그날그날 할 일을 쓰는 To do list에 가깝지만...

어쨌든 매년 만들고 있습니다.

디자인도 전체 짜임새도 품질이야 뭐 같지만

"책을 만든다"는 활동이 즐겁고

그렇게 만든 책을 직접 채워나가는 재미도 있습니다.

(1년치 달력을 한꺼번에 그려야하기 때문에

절대 그해 연도를 착각하지 않는 장점이 있습니다. ^^)

물론 결과물은 보기 좋지 않습니다. :) 어디까지나 개인용도이니...

한 번 만드는 데 재미를 붙여서 그런지

아니면 3류 자작 디자인이 익숙해져서 그런지

요새는 예쁘고 멋진 플래너들이 엄청 다양해졌는데도

그다지 눈길이 가질 않네요.

물론 제 눈에 꽂히는 제품이 나타나면 바로 갈아타겠지만

그때까지는 계속할 것 같습니다.

댓글